Un lieu de culte (prieuré dépendant de l'abbaye cistercienne du Relecq) est attesté dès 1462.

L'ancienne trêve de Plourin est érigée en paroisse lors du Concordat (1801). Le plan et les élévations de la nef et des bras du transept datent probablement au 16e siècle. Des remaniements majeurs ont lieu en 1710 (date gravée sur une pierre armoiriée du chevet), époque à laquelle remonte la construction de la tour.

La sacristie a été bâtie en 1891 d'après les plans de l'architecte Guiomar, de Morlaix, sur l'emplacement d'une sacristie plus ancienne.

La flèche a été reconstruite en 1947 d'après le projet l'architecte Inizan. La partie sud de l'enclos (ancien cimetière) a été aménagée en 1992 et la croix replacée à son emplacement d'origine.

L’existence de Saint Thégonnec est attestée par la Vie de saint Pol-Aurélien, texte rédigé en 884 par un moine de l’abbaye de Landévennec et apparaît par la suite dans les bréviaires de Tréguier au 15e siècle et dans ceux de Léon au 16e siècle.

Selon la légende, vers le 6e siècle, saint Thégonnec, originaire du Pays de Galles et disciple de saint Pol Aurélien, travaillait à l’édification de son église avec l’aide d’un cerf attelé à une charrette et qui transportait des pierres. Mais sur la route, un loup dévora le cerf. Le saint força alors le loup à le remplacer en étant à son tour attelé à la charrette. Saint Thégonnec est toujours représenté en saint bâtisseur, avec un loup ou un cerf, tirant une charrette à ses pieds.

Le saint est invoqué pour la préservation des récoltes, la guérison des fièvres et des morsures de vipères. « Togoneg » ou « Coneg » s'est établi dans ce qui est devenu l'enclos paroissial, devenant naturellement le patron protecteur du lieu.

Volet de gauche : deux paysans, chapeau à la main, présentent un cerf au saint. On aperçoit l’animal en arrière plan, attelé à une charrette, attribut du saint qui lui est souvent associé.

Panneau central : saint Thégonnec est habillé en évêque.

Volet de droite : deux scènes de guérison. Sur l’une d’elles, des personnages avec des vipères enroulées autour des bras.

bois polychrome (16e siècle)

Le calvaire de Saint Thégonnec est le dernier en date (1610) des grands calvaires de l’atelier de l’Elorn. Il n'a pas les dimensions de ceux de Plougastel Daoulas ou de Guimiliau, il n'en demeure pas moins remarquable. Les scènes de la Passion et de la Résurrection du Christ sont signées Le Maître de St Thégonnec, sauf le Christ aux outrages, façade Sud, signé Roland Oré et représentant un bourreau sous les traits d'Henri IV. Le soubassement porte une «quarantaine» de personnages illustrant «9» scènes de la Passion.

Au dessous, on peut voir une petite niche qui abrite la statue du Saint avec le Loup qu'il attela à sa charrette.

Face Ouest : Le Christ est tourné vers l’ouest, donc face à sa mort. Deux anges recueillent le sang s'écoulant des plaies du Christ.

À ses pieds, une Vierge à l'enfant (au centre), Saint Jean et Saint Pierre de part et d'autre. Les deux larrons complètent la scène : le bon larron, le regard tourné vers le Christ, le mauvais larron détournant son regard.

Face Est : au somment, le Christ aux liens. Juste en dessous, une Vierge de pitié.

Cette niche à volets datée de 1610 était autrefois ouvertes exclusivement lors des fêtes dédièes à la Vierge. La Vierge est debout sur un croissant de lune, illustration de l'Apocalypse de Saint-Jean (12,1) : " Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant la lune à ses pieds ". Jessé y est présenté allongé, une main soutenant sa tête..

Un être à visage humain et à queue de serpent représente le Malin, le serpent tentateur qui a séduit Éve et a entraîné Adam et Éve au péché. De Jessé émerge le tronc de l'arbre de sa descendance, avec les douze rois de Juda installés sur les branches. Ils portent le sceptre, la couronne ou le turban, la barbe et de riches vêtements. David est reconnaissable à sa robe blanche et à la lyre qu'il tient entre les mains.

Les volets retracent la vie de Marie par les scènes de la Visitation, la Nativité, l’Annonce aux Bergers, la Présentation au Temple et l’Adoration des Mages.

œuvre en bois de chêne polychrome de Jacques Laispagnol, sculpteur à Morlaix, en 1702.

Baie 0 :

[1] l'assomption

[2] Jésus au mont des oliviers

[3] Jésus marche sur l'eau, Jésus et les petits enfants

[4] Jésus guérit un aveugle, Madeleine aux pieds de Jésus

[5] ?, la résurrection de Lazare

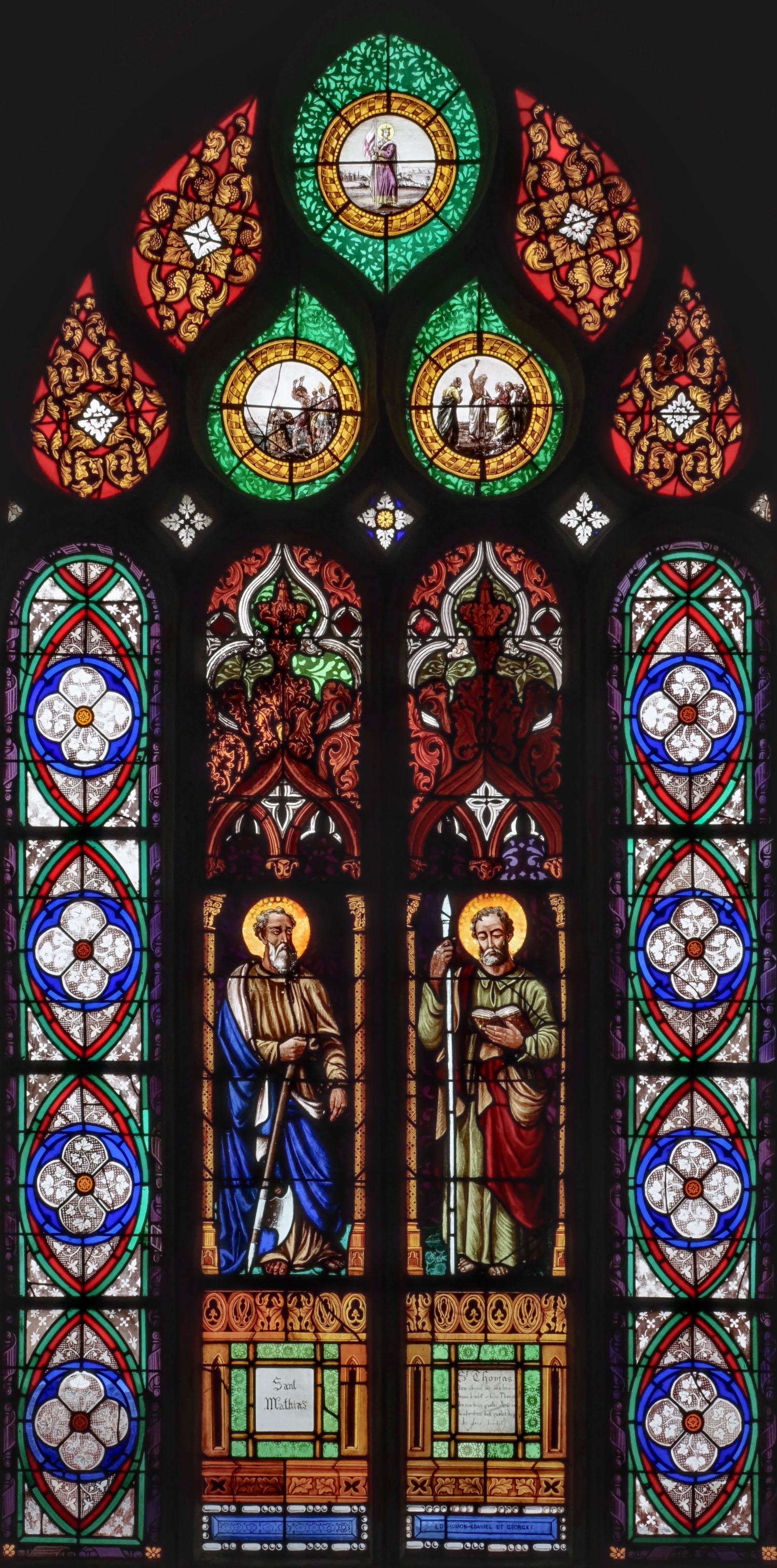

BAIE 1 :

[1] la résurrection

[2] la mise au tombeau

BAIE 1 :

[1] la crucifixion

[2] au pied de la croix

[3] le cyrénéen aide Jésus, Jésus console les filles de Jérusalem

[4] Jésus tombe sous la croix, Véronique essuie le visage de Jésus

[5] le portement de croix, Jésus rencontre sa mère

BAIE 3 :

[1] anges

[2] les noces de Cana, Jésus chasse les marchands du temple

[3] Jésus parmi les docteurs, baptême de Jésus

[4] Jésus présenté au temple, la fuite en Egypte

[5] la nativité, l'adoration des mages

BAIE 4 :

[1] anges

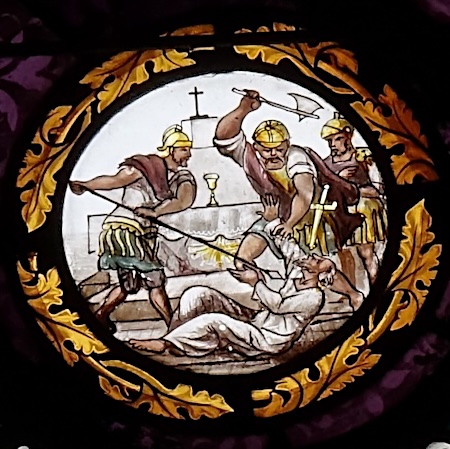

[2] ECCE HOMO, Jésus au jardin des oliviers

[3] Jésus devant Pilate, la cène

[4] le couronnement d'épines, le lavement de pieds

[5] la flagellation, l'entrée à Jérusalem

![[1] l'assomption](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie1-A.jpg)

![[2] Jésus au mont des oliviers](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie1-B.jpg)

![[3] Jésus marche sur l'eau, Jésus et les petits enfants](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie1-C.jpg)

![[4] Jésus guérit un aveugle, Madeleine aux pieds de Jésus](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie1-D.jpg)

![[5] ?, la résurrection de Lazare](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie1-E.jpg)

![[1] la crucifixion](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie2-A.jpg)

![[2] au pied de la croix](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie2-B.jpg)

![[3] le cyrénéen aide Jésus, Jésus console les filles de Jérusalem](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie2-C.jpg)

![[4] Jésus tombe sous la croix, Véronique essuie le visage de Jésus](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie2-D.jpg)

![[5] le portement de croix, Jésus rencontre sa mère](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie2-E.jpg)

![[1] anges](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie3-A.jpg)

![[2] les noces de Cana, Jésus chasse les marchands du temple](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie3-B.jpg)

![[3] Jésus parmi les docteurs, baptême de Jésus](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie3-C.jpg)

![[4] Jésus présenté au temple, la fuite en Egypte](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie3-D.jpg)

![[5] la nativité, l'adoration des mages](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie3-E.jpg)

![[1] anges](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie4-A.jpg)

![[2] ECCE HOMO, Jésus au jardin des oliviers](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie4-B.jpg)

![[3] Jésus devant Pilate, la cène](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie4-C.jpg)

![[4] le couronnement d'épines, le lavement de pieds](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie4-D.jpg)

![[5] la flagellation, l'entrée à Jérusalem](../imagesEgl/29-StThegonnec/Choeur-29SaintThegonnec-Baie4-E.jpg)

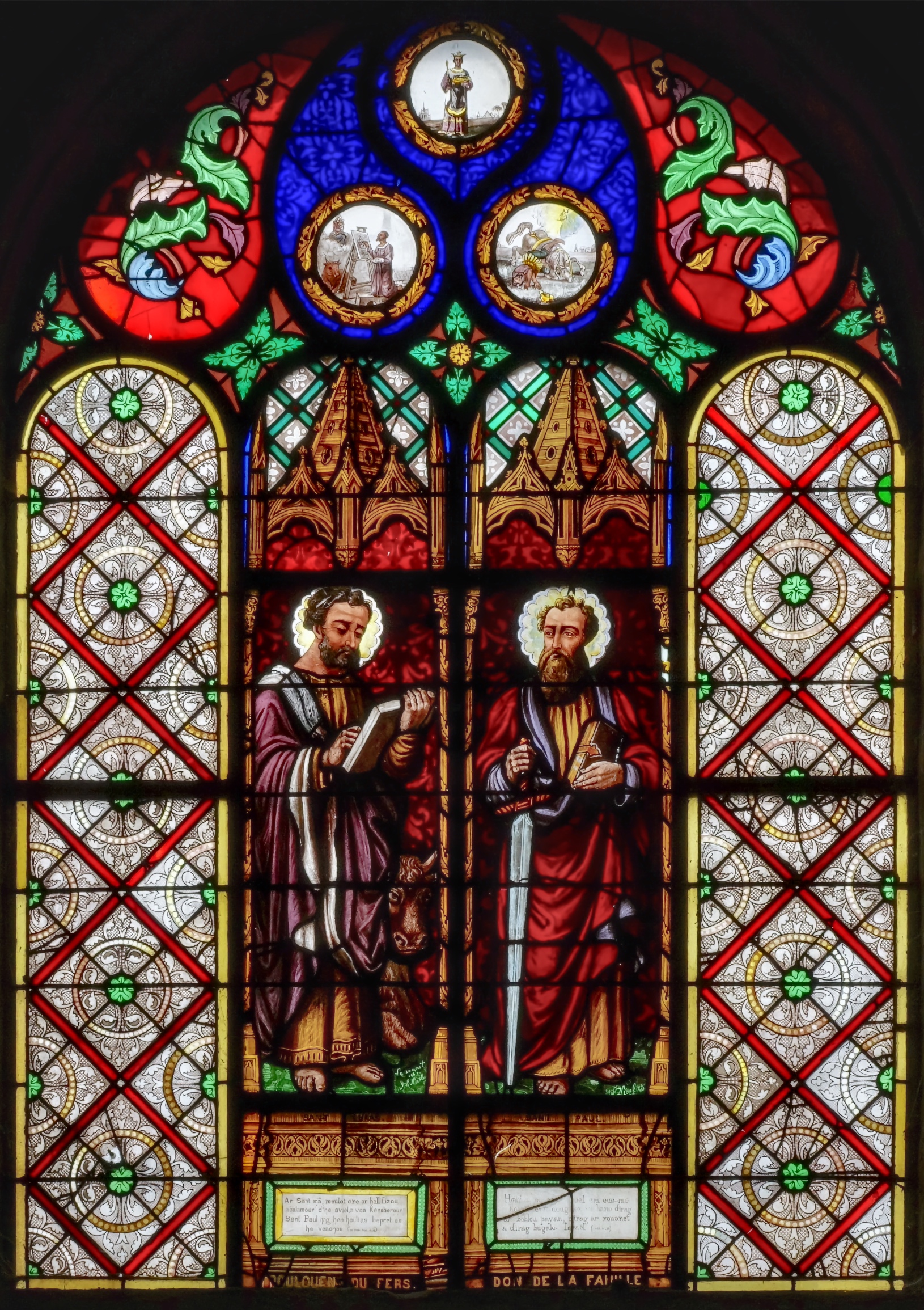

![[1] la mort de Saint Joseph](../imagesEgl/29-StThegonnec/Transept-29SaintThegonnec-Vitrail1-A.jpg)

![[2] Saint Joseph, le Christ, Saint Louis](../imagesEgl/29-StThegonnec/Transept-29SaintThegonnec-Vitrail1-B.jpg)

![[3] Saint Corentin, Saint ?, Saint Pol-Aurélien](../imagesEgl/29-StThegonnec/Transept-29SaintThegonnec-Vitrail1-C.jpg)

![[1] le couronnement de la Vierge](../imagesEgl/29-StThegonnec/Transept-29SaintThegonnec-Vitrail2-A.jpg)

![[2] Sainte ?, Vierge à l'enfant, Sainte Jeanne](../imagesEgl/29-StThegonnec/Transept-29SaintThegonnec-Vitrail2-B.jpg)

![[3] Sainte Marguerite, Sainte Barbe, Sainte Catherine](../imagesEgl/29-StThegonnec/Transept-29SaintThegonnec-Vitrail2-C.jpg)

![[3] Sainte Marguerite, Sainte Barbe, Sainte Catherine](../imagesEgl/29-StThegonnec/Nef-29SaintThegonnec-Vitrail3-Bg.jpg)

![[3] Sainte Marguerite, Sainte Barbe, Sainte Catherine](../imagesEgl/29-StThegonnec/Nef-29SaintThegonnec-Vitrail6-Bg.jpg)